アーサー・ダントー「アートワールド」(西村清和訳、『分析美学基本論文集』所収)を要約する。

この論文は芸術の定義論(芸術とは何か?)の古典とされるが、明示的に「芸術とは何か」という問いを立てているというより、ダントーは「ある対象oを芸術にするのは何なのか」という問いを立てているといったほうが精確だ。そして、かれによれば、それこそが「アートワールド」なのだ。アートワールドこそがあるものを芸術にするのである。

この論文は大きくいって二つの部分に分かれているといえる。一つ目は「アートワールド」という概念の導入と解説、二つ目は芸術の論理学的な分析だ。というわけで、本エントリーしてもそれに合わせて二つのセクションに截然と分けてしまい、それぞれの要約をおこなうことにする。

アートワールドとはなにか

ダントーはまず芸術の定義論における「模倣理論」と「実在理論」の比較をする。まず、前提となる知識を共有するべく、模倣理論の概要を説明しよう。

模倣理論とは「芸術とは模倣である」という定義を唱えるものである。プラトン(あるいはプラトンの著作の中のソクラテス)からの古式ゆかしい議論だ。たとえば薔薇の絵画は「薔薇」という実在を模倣しているし、ギリシア悲劇は人々の悲哀こもごもの振る舞い・言動・関係などを模倣する。芸術とはなんらかの対象の模倣なのだ。

さて、ダントーによれば、こうした芸術観はすぐに行き詰まる。模倣は芸術を定義することはできないのだ。

まず、ダントーは模倣が芸術の十分条件でないことを示す。かれが出す卑近な例を使うと、たとえば鏡は対象を模倣しているが、鏡は自明に芸術ではない。ここからわかるのは、模倣であっても芸術でないものがある——つまり、模倣は芸術の十分条件でない、ということだ。

さらに、模倣は必要条件でもない。たとえばカンディンスキーの抽象絵画は何も模倣していない。また、ポスト印象派の絵画も、明らかに模倣以上のことをやっているだろう。これらからわかるのは、芸術であっても模倣でないものがある—つまり、模倣は芸術の必要条件でない、ということだ。

以上から、模倣理論は芸術の必要条件でも十分条件でもない。定義とは雑駁に言って必要十分条件のことだから、模倣理論は芸術の定義たりえない。

ここでダントーが模倣理論に対置させるのが、実在理論である(これは別にダントーオリジナルというわけではない)。

模倣理論における芸術は、対象の模倣であった。したがって、このときの芸術=模倣物は、それが対象の模倣であるからこそ、対象に依存した存在であるといえる。しかし、実在理論における芸術はそうではない。たとえば、ゴッホの《馬鈴薯を食べる人々》を考えよう。これは先述のように明らかに対象の模倣以上のことをやっている。あえて完璧な模倣(写実主義)から離れているのだ。ということは、このとき芸術は、対象に依存した存在ではない。つまり、芸術は、対象から独立した一人前の存在物なのである。

こう考えることで、ポスト印象派とか抽象絵画とかが普通の芸術として認められる。というのも、模倣理論において模倣ではないこれらの芸術は、狂気、悪ふざけ、あるいは失敗としか見なせないのだ。これが実在理論を採用すると、別に模倣していなくてもよいわけだから、非模倣的な芸術も狂ってないし失敗してもいないまじめな芸術として捉えることができる。ダントーは価値判断に禁欲的だけども、「実在理論に拠ることによって、非模倣的な芸術に対して適切な評価を与えることができる」という帰結が導かれると言っても間違いではないと思う。ポスト印象派や抽象絵画、アニメだと『サイバーパンク』『リズと青い鳥』『モノノ怪』あるいはフラットスタジオ作品などの攻めた色彩設計をした作品なんかは、実在理論に拠らないと狂気になってしまう。

(この段落はぼくの疑問なので飛ばしてもよいです。)ここでひとつ僕がよくわからないのは、ダントーは実在理論の説明を存在論の文脈でおこなっているということだ。まず、模倣理論における芸術は実在的ではないと考えている。芸術は模倣であって実在的でない。一方で複製はどうか。紙幣は造幣局で刷られる複製だが、これは実在的だ。そして、実在理論における芸術は、「実在的な対象[りんご]と、実在的な対象の実在的な複製[紙幣(本物)]との間に新しく開かれた領域を占めるもの」*1なのであり、非―複製と呼ぶべきものという。そして、非―複製であることであることを必要条件として、非―模倣的な芸術は実在的な対象になるとダントーはいう。先の引用部で複製も実在的でありうることが示唆されているのに、非複製であることが実在的になるための条件になる(ダントーはこう明示的に書いているわけではないが、良心的に読んでもこう解釈できる)のがなんでかがわからない。

一応わかることといえば、実在理論において芸術は実在的で、模倣理論においてはそうではない、ということだ。これさえわかればこの後の議論にさしたる影響はない。

さて、話を戻そう。ここまでの議論をざっくりまとめる。まず模倣理論における芸術作品は、単なる鏡像のようなものであり、実在的ではない。たとえばリンゴの絵は、リンゴの見せかけであって、リンゴの実在ではない。いっぽうで実在理論は、対象と芸術作品とを切り離して、芸術は独立した実在物だと主張し、これによってわれわれは非模倣的な芸術を普通の芸術として理解できる。ポスト印象派的な変な色彩のリンゴの絵は、「リンゴの絵」という実在であり、不完全な「リンゴの見せかけ」ではない。

ここまで見ると、実在理論はけっこう優秀な理論なように思う。しかし、ある問題がある。

ポップアーティストのラウシェンバーグに《ベッド》という作品がある。これはラウシェンバーグが自分のベッドに色とりどりのペンキを塗りたくった作品であり、日用品のベッドを芸術にしたあたりがいかにも現代アートという感じがする。われわれはこの《ベッド》を見たときに、これは芸術だと思う。当たり前の話だ。

しかし、そう思わない人もいるかもしれない。つまり、「これは芸術ではなくて単なるベッドだ」という人がいる可能性がある。たしかに芸術について全く知らない人は、《ベッド》を芸術ではなくめちゃくちゃ汚れたベッドとみなすかもしれない。このときこの人は、《ベッド》をベッドという実在物だと考えている。一方で、実在理論によれば、芸術作品は実在物である。ということは、この人は実在物を実在物に取り間違えているということになる。果たして実在物を実在物と取り間違えることなんて可能なのだろうか?模倣理論によれば「非実在物を実在物と取り間違えている」という真っ当な説明ができるんだが……。

つまり、模倣理論とちがって、実在理論では、芸術作品《ベッド》を普通のベッドだと考えるひとに「いいえこれは芸術です」と説明することができないのだ。どっちも同じく実在だからである。というわけで、ダントーは「これは◯◯◯というわけで芸術なんです」という説明をするための概念を作る。つまり「何があるものを芸術にするのか」という問いへの答えを提示しにかかるのだ。

さて、われわれはリンゴの絵を「リンゴだ」ということができる。これは文字通り「リンゴだ」と言っているわけではなく(それがリンゴではなく紙なのは話者にもわかっている)、「リンゴ(の芸術作品)だ」と言っているわけだ。このような同定を、芸術的同定という。芸術的同定によって芸術とされるのが芸術なので、「何があるものを芸術にするのか」という問いは、「何が芸術的同定を可能にするのか」と言い換えられる。

芸術的同定についてもう少し詳しく説明しよう。ダントーは別々の画家が描いた2枚の絵画について、別々の芸術的同定をおこなう。

- ①空間を光のようなある粒子が突き抜けている絵画

- ②二つの直方体が積み重なっている絵画*2

①の芸術的同定からは、白い四角形が面ではなく空間であることが新たに同定される。②の芸術的同定からは、頂点が実は8つあるということが新たに同定される。ここからわかるのは別々の芸術的同定によって、同じ見た目の絵が別々の芸術作品になるということだ。

では、この芸術的同定は何によって可能になっただろうか。絵を見ただけでは、できない。白いペンキと黒い線をいくら眺めたって、空間を光が貫く絵画なのか直方体が積み重なっている絵画なのかの判断はつかないだろう。つまり、芸術的同定を可能にするものは絵画の中にはない。ということは、外にあるのだ。では、その絵についての知識ではないか?つまり、②について「これは作用反作用をテーマにしたものだ」という外部の知識が芸術的同定を可能にするのでは?—いや、違う。それによって可能になるのは単なる表象内容の同定であって、芸術的同定ではない。つまり、それが二つの直方体のイラストだとわかったとしても、芸術かどうかはわからない(芸術ではなくネットのフリー画像かもしれない)のだ。

ここで、これが《No.7》とでも名付けられた純粋抽象の芸術だったと想定してみよう。このとき、たとえば芸術の純化による古典主義への反駁を意図してこの絵を描いた抽象主義者は「この絵には白いペンキと黒いペンキがあるだけで、他には何もないのだ」と主張するだろう。これは、「外」の否定であるから、芸術的同定を可能にするものが外にある、という考えへの反論になりうる。一方で、先ほど《ベッド》を単なるベッドだと考えた、芸術について何にも知らない人も、同じことを言うはずだ。ただ、同じ主張をしているにもかかわらず、抽象主義者はこの絵を芸術だと考え、何にも知らない人は黒い線の入った白い板だと考える。これはどういうことか。

やはり、抽象主義者もまた、絵画の外にあるものによってそれを芸術だとしているのだと言わざるをえない。でないと、抽象主義者と芸術について何にも知らない人との違いがなくなってしまい、これは芸術と非芸術の違いがなくなってしまうということになるからだ。

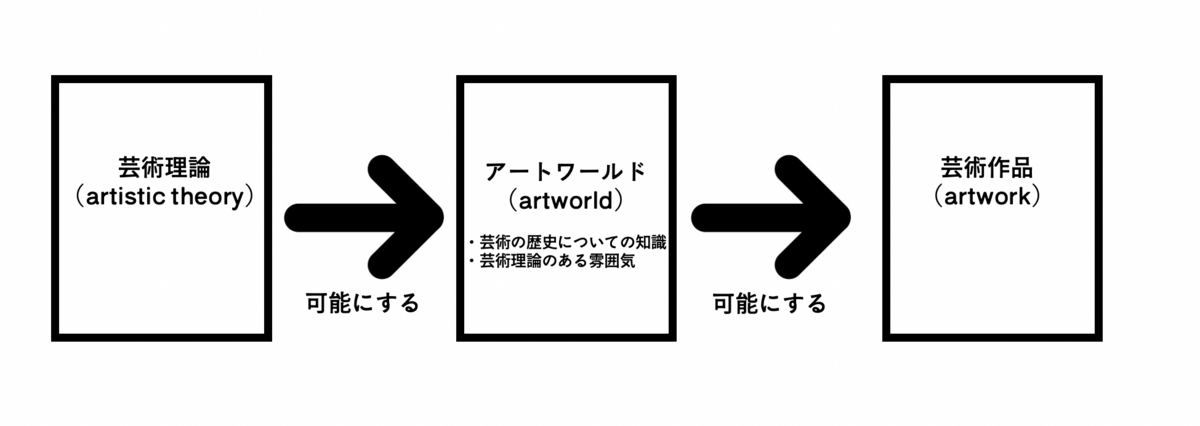

では、絵の外にあって、その絵の芸術的同定を可能にするものとは何か。敷衍して、あるものの外にあって、そのものを芸術とするものとは何か。ダントーによれば、それは「芸術の歴史についての知識」あるいは「芸術理論のある雰囲気」だという。

まず前者について。純粋な芸術を志す抽象主義者は、絵画を歴史から切り離して考える。なぜなら彼らが敵対する古典主義者の歴史に従属する態度が気に入らないからである。だが、抽象主義者がやっているのは、いったん芸術史上に位置づけたものを、それから歴史から切り離すということであって、芸術について何にも知らない人の態度とは根本的に違う。後者の人は、歴史と作品を切り離すことさえしない。なぜなら、かれにとって両者はもとより結びつけられないものだからである。

そして後者の「芸術理論のある雰囲気」についてだが、ダントーはこれについての具体的な説明をしていない。そのせいでよくわからないのだが、特定の時代や文化における不文的な共通認識、くらいの意味だと理解している。

まとめよう。長方形に直線の絵画の芸術的同定のくだり(←しょうじき必要ないくだりだと思うんですけど、どうでしょう?)と、抽象主義者と芸術について何にも知らないひととの比較のくだりによって、あるものを芸術にするのはそのものの外部にあることがわかった。そして、その外部にあってそれを芸術にするものこそ、「芸術の歴史についての知識」である。芸術史に関する知識など皆無に見える小学生がされどある絵画を芸術と判断できるのは、やはり「こういうものが絵画とされてきた」というミニマムな知識があるからだ。そして芸術について何にも知らないひとは、このミニマムな知識さえないから、それを絵画芸術だとは思えないのである。

そして、この芸術を可能にする「芸術の歴史についての知識」と「芸術理論のある雰囲気」をまとめて、ダントーはこう呼ぶ。すなわち「アートワールド」と。

以上のように、「何があるものを芸術にするのか?」についてのひとつの答えが得られる。つまり、「アートワールドによって芸術になる」と。そしてアートワールドとは芸術の歴史についての知識であり、芸術理論の雰囲気である。

ではこのアートワールドは、何によって可能になるのか。ダントーによれば、それは芸術理論である。芸術理論によって、アートワールド(「芸術の歴史についての知識」「芸術理論のある雰囲気」)が可能になるのだ。ただ、芸術理論というのが具体的になんなのか、どのようにしてそれがアートワールドを可能にするのかについてダントーはほとんど言及していない。あと、artの定義論をartworldという語を使って説明し、さらにartworldをartistic theoryによって可能になるものとするのは、けっきょくartworld/artistic theoryの説明がartなしでは困難であるという点で、循環しそうなものだがどうなんだろうと思うが、まあ言葉の作りと概念の中身は関係ないのでなんとかなるのかもしれない。

さて、我々は本論文を通して何を学んだか。この論文の肝は、何よりも、芸術の定義に芸術作品の外(すなわち芸術史の知識・芸術理論の雰囲気)を持ち出した点にある。あるものの定義論に、そのあるものの内容や在り方や経験ではなく、その外部の何か(歴史や実践)を利用する方法があるという、より一般的で応用のきく教養をこの論文は教えてくれる。

第一部の最後に、本論文の意義を簡潔に説明した訳者による解説文を引用しよう。

芸術理論と芸術の歴史がある物を芸術とする、というのは、トトロジーにひびくかもしれないし、そうでなくともごく当たり前のことと思えるかもしれない。だが実情は、このテーゼは伝統的な美学・芸術哲学の根本テーゼを根底から覆す、きわめて野心的な主張である。というのもそれは、便器や商品パッケージのみならず、ダヴィンチであれレンブラントであれ、どのような作品もそれ自体で、つまりその内在的な本性ないし本質からして、芸術作品であるわけではないことを露呈するからである。アートワールドが特定の時代・民族・社会・文化を含む雰囲気としての「あるアートワールド」である以上、時代や文化の異なりに応じてさまざまなアートワールドが可能である。これは、芸術を普遍的な価値に根拠づけようとしてきた伝統的な美学に対して、ラディカルな相対主義を突きつける。

以上で第一部は終わり。

芸術の論理学的分析

第二部の要約をはじめる。複雑な話はしていないので、すぐにおわる。また、今からまとめる箇所に関しては既にわかりやすいかつ信頼できるまとめがあるのでそっちを読んだ方がいいかもしれない(https://9bit.99ing.net/Entry/24/)*3。

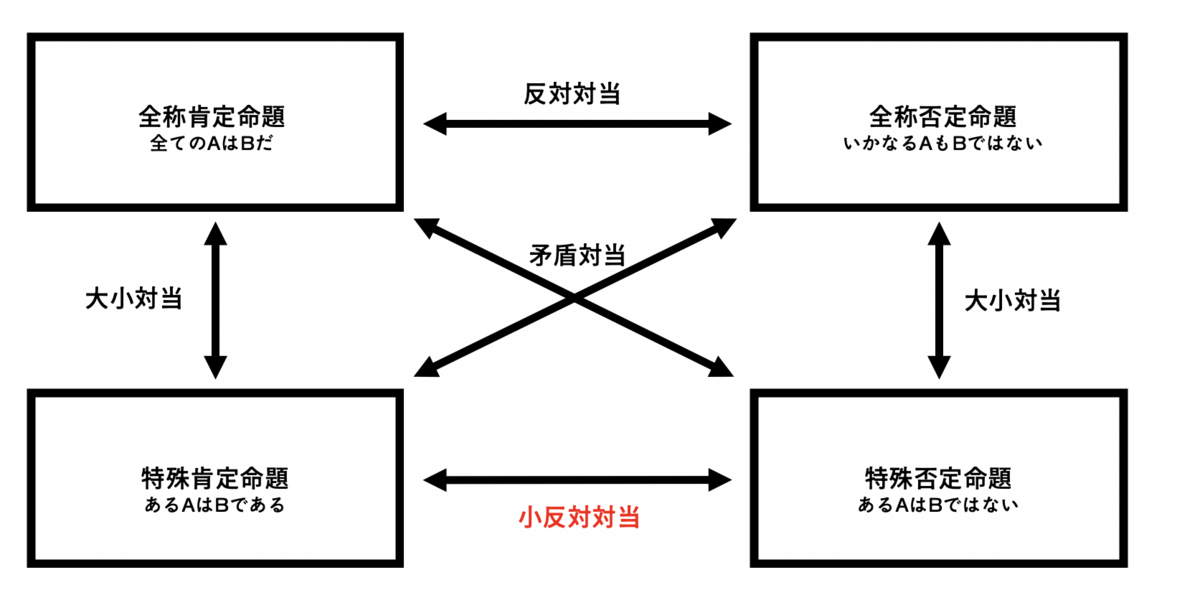

まず、伝統的論理学の超基礎知識を入れておこう*4。

いわゆる対当の方形という、論理学の教科書ならどれでも載っているであろう有名な図だ。この図の意味は見ればほとんど普通に理解できると思うが、小反対対当だけわかりづらい。小反対対当とは、特殊肯定命題と特殊否定命題との間に成り立つ、「いずれか一方が偽の場合、他方は必ず偽」「いずれか一方が真の場合、他方の真偽は不定」という関係のことである。たとえば、「ある犬は白い(特殊肯定命題)」が真である場合、「(別の)ある犬が白くない(特殊否定命題)」の真偽はもちろんわからない。一番目と二番目の犬は無関係だからだ。ところが、「ある犬は白い」が偽である場合、「少なくとも一匹の犬が白い」が偽ということになり、つまり世界のどこを見ても白い犬がいないということになるので、「ある犬は白くない」は必ず真になる。

さて、ダントーは、この小反対対当の関係にある述語のペアからなるクラスを「種類Kに関連ある述語」*5と名づける。わかりやすくいうと、この「種類Kに関連ある述語」とは、たとえば「ある絵画は表現主義的だ」「ある絵画は表現主義的でない」という判断の述語部分のペアのことである。

たしかに、「ある絵画が表現主義的だ」が真のとき、別の「ある絵画は表現主義的でない」の真偽は不定だし、前者が偽のとき後者は必ず真になりそうだ。

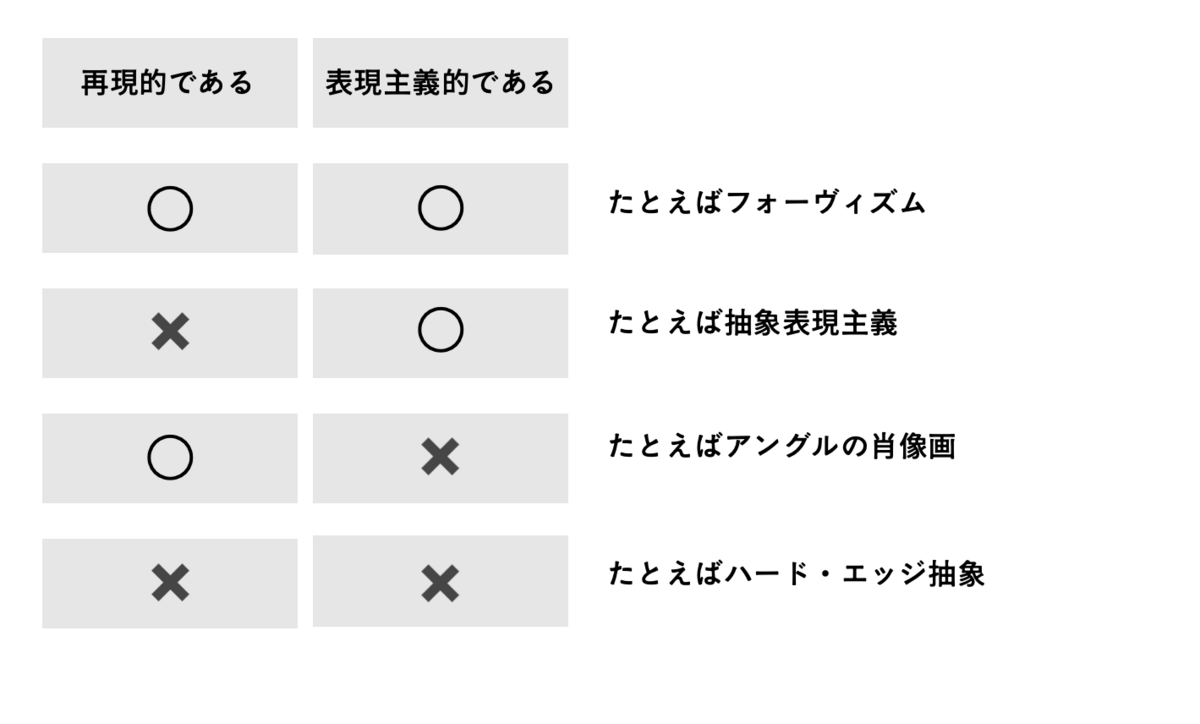

さて、ここで仮に「表現主義的である/でない」「再現的である/でない」という二つの「種類Kに関連ある述語」だけを考え、Kに「絵画」を代入しよう。このとき、次のような様式のマトリックスを得ることができる。

では、もうひとつ「種類Kに関連ある述語」を増やしたらどうだろうか。するとマルバツの組み合わせは2倍になり、いま4つある様式は8個になるだろう。例えば「幾何学的だ」という述語を追加すれば、フォーヴィズムは「再現◯表現主義◯幾何学×」となり、アヴィニョンの娘たちは「再現○表現主義×幾何学○」となる。

そしてさらに述語をもうひとつ増やせば、マトリックスもまたさらに倍に膨れ上がるだろう。このように、絵画に関する述語を増やせば増やすほど、様式のマトリックスはどんどん大きくなっていく。

ここで重要なことが二つ。まず、マトリックスが倍々になるとき、その追加する述語は“”あらゆる絵画”“について相関的である、ということだ。つまり、いまぼくがHという人類未踏の新述語が適用される革新的な絵画を描いたとすれば、その瞬間、芸術史上のすべての絵画が非H性を帯びるのだ。

次に、重要なこと二つ目。このような新述語の発明は、絵画の様式マトリックスの倍々ゲームによって個々の作品に適用される様式の数が倍々に増えてゆくという意味において、個々の作品の在り方はより複雑にするだろう。こう考えると、すべての絵画は様式マトリックスにおいては平等である。例えばただの黒い四角形にしか見えないような純粋主義絵画は、別に芸術の本質を抽出したのでもなんでもなく、ただすべての述語について×のついた様式というだけになり、背後にある様式マトリックスの豊かさはモナリザと全く同じだ。

そしてまた、われわれの鑑賞体験はあらたな述語を知れば知るほどに指数関数的に豊かになっていくだろう。鑑賞体験において、「種類Kに関連ある述語」を数を鑑賞の豊かさとするならば、純粋主義絵画の鑑賞と、オーソドックスな近代の宗教画との鑑賞の豊かさは同じくらいということになるだろう。

これら二点から、新たな述語Hを知った者は、大昔の絵画の鑑賞をより豊かにできるということがわかる。いま新たに知った述語Hは全絵画に適用され、そうすることで鑑賞は豊かになるからだ。だからダントーは、「アートワールド[本エントリーの文脈では絵画史]の全住民をひとが知れば知るだけ、そのアートワールドの個々のメンバーについての経験はより豊かになる」という。ダントーが明示的に言っているわけではないが、史上初めての新述語の発明だけでなく、絵画史の勉強による新たな述語の知識獲得も、絵画鑑賞をより豊かにするのだといえるだろう。

以上で第二部終わり。わかりやすいので絵画を例にしたが、今述べてきたようなこともちろん絵画以外の諸芸術に当てはまるものだろう。芸術史の勉強が鑑賞を豊かにするという帰結がたぶん導けるというのは、理由なく印象や希望あるいはマウントによって言われがちな「教養は○○を豊かにする」に対する正当な理由づけになっていて素敵だと思う。

*1:邦訳が気に入らなかったので自分で訳した。存在論の文脈でrealを「リアル」と訳すのってどうなの?誤解を招くと思うんだが、存在論でそういう定訳があるのかも。あと、実在的な複製の例としてここでは紙幣を想定したが、ダントーはこれの例を出していない。

*2:わかりやすいように言葉遣いを変えた。実際には、前者は《ニュートンの第一法則》の名を冠した、ある粒子が絶対空間を単独で直進する絵であり、後者は《ニュートンの第三法則》の名を冠した、二つの量塊が等しいエネルギーを互いに作用反作用しあっている絵だ。

*3:ちなみにこのエントリーには「いいかげん芸術の定義だアートワールドだみたいな話はしょうもないので、3節までは無視しましょう」とある。3節までの要約(第一部)をし終えた後にこれを読んだので、最初に言ってくれよと思った。ただ、「この後半部は、明らかに3節までの流れとかみ合ってない」とも言っていて、第一部・第二部でレジュメを分けたのは結構スジがいいのかもとも思えた。

*4:この箇所について、美学者の松永氏(9bitのひと)から以下のご指摘を受けた。「square of oppositionのところは訳注に引きずられたのかなと思うが正直あんまり関係ないと思う 前から訳注が変なんじゃないかなと思ってるところ」。その通り訳注にひきずられて書いたし、よく考えたら小反対対当とは少し違うかもしれない(ここはまだ精査できていない)。せっかく書いたのを消すのもいやなので消さないが、ありがとうございます

*5:訳は先に挙げたエントリーから。